Откуда пошли есть ВЕЛИКИЕ ПИСАТЕЛИ ЗЕМЛИ РУССКОЙ

Текст, которого мне не хватало в школьном учебнике по литературе. Сам себе написал лет восемь назад. Иногда перечитываю. И вам советую 🙂

"Когда я была еще девочкой, Л. Н., проиграв на китайском биллиарде 1 000 рублей, пришел и рассказал нам об этом, прибавив, что запродал Каткову "Казаков" и получил эти деньги. И я горько расплакалась".

С.А.Толстая, Дневники

Лев Николаевич Толстой – яркий представитель той русской «помещичьей прозы», что с пушкинских еще времен держалась на честном слове и авторском праве, иначе дворянские гнезда рухнули бы наземь и рассыпались во прах.

Миф о богатых от рождения писателях-дворянах, которые, словно маяковские пейзане, «землю попашут – попишут стихи», невероятно живуч, поскольку очень для всех удобен. Он поддерживает образ независимого творца, что взирает на жизнь орлиным глазом с высот горних и на кого угодно задерет хвост, ибо материально не озабочен. И какая разница, с чего Писатель независимый, по причине личного аскетизма или обширного помещичьего землевладения, где крестьяне на Писателя горбатятся: важен результат. Ибо все, что не убивает Писателя, делает его сильнее, а кто сомневается, посмотрите, как об этом говорил Заратустра.

То, что независимость творца просто черта характера, каковая во многом и толкает его на творческий путь, никому не интересно: это, видимо, слишком просто и, главное, обидно для обывателя. То, что даже самым независимым творцам неплохо платили за их сочинения, обидно вдвойне. А уж что творцы годами рвали жилы, «перемывая тонны словесной руды», отнюдь не списывая гениальные творения с потолка или высасывая из пальца, совсем неприятно слышать.

Нежелание знать, как все происходило на самом деле, связано, вероятно, с тем, что средний потребитель новинок коммерческой прозы, надерганных оптом с пиратских сайтов, плохо себя понимает на месте трудяги Мартина Идена, зато на месте фольклорного дауншифтера Льва Толстого - прекрасно.

А действительно удобно, когда все разложено по полочкам: разночинец Чехов «жил в нищете» (прямо так и пишут, честное слово); разночинец Горький вовсе босяковал, и только Советская власть сделала из него уважаемого человека. Ободранный, как липка, потомственный дворянин Достоевский продавал свой труд злодеям-издателям, обдиравшим его все глубже. Лесков служил; Салтыков и Щедрин служили за двоих, один генералом, другой губернатором, умудряясь при этом критиковать действующую власть. Гоголь бедствовал, потому что был тоже против власти, но не умел так ловко устраиваться, как Салтыков и Щедрин. А вот богатенький барин Некрасов отлично знал, кому на Руси жить хорошо; а уж мироед-помещик Тургенев натурально жировал, в потолок поплевывал, и еще имел наглость вызвать на дуэль из охотничьего ружья нашего русского народного графа Толстого, ходившего, как известно, то за плугом, то по бабам, поскольку, значит, был непримиримый борец за все хорошее.

А началось все с Пушкина, который пил-гулял на доходы с имения да с камер-юнкерского жалованья и третировал книгопродавцев, насылая на них стерву-жену, исключительно по личной вредности характера.

В действительности все было совсем не так, как на самом деле, если справиться о доле «доходов с книг» в бюджете означенных авторов, а еще об их положении в тогдашнем литературном, извините за худое слово, истэблишменте и их значимости как, снова пардону просим, медиаперсон.

А еще, по счастью, к "величию" автора это не имеет отношения.

Величие начинается с умения ставить больные вопросы современности самым неудобным для общества манером и способности показывать обществу новые горизонты. Каждый великий в чем-то авангардист, он совершил прорыв, решился на поступок, неважно, в области формы, содержания или, как Пушкин с Лермонтовым, и того, и другого. Каждый великий сталкивается с непониманием и недоумением, иногда прямым противодействием, вплоть до запрета на профессию в родной стране. Если великому повезет, его расслышат и поймут сразу – но от хулы и шельмования это не защитит, поглядите вон на Толстого.

Что еще объединяет великих: они становятся известны и востребованы при жизни, даже такие неудачливые, как Достоевский. Тот еще напечататься не успел, а уже Некрасов пришел к Белинскому со словами: "Новый Гоголь явился!" и протянул рукопись. Белинский ответил сварливо: "У вас Гоголи-то как грибы растут", но рукопись взял, а назавтра сам просил скорее привести к нему молодого автора. И в Толстого все влюбились с первой же его повести... Если говорят, что великих толком не знали, по достоинству не ценили, мало хвалили – простите, вам врут в глаза. Просто судьба великих была полосатая, а у некоторых и вовсе в клеточку, но из поля зрения читающей и критикующей публики великие не исчезали никогда, разве что входили в моду и выходили из нее, а то совершали неожиданные идейные кульбиты и подвергались за них осуждению. Они взлетали и падали, буквально каждый, их ругательски ругали, им предвещали забвение, но всегда их знали. Вспомним для примера Гоголя, невезучего злостно и трагически, имевшего манеру вдруг на ровном месте, когда ничего не предвещало, с треском проваливаться в продажах – а все равно его помнили, за ним следили, от него чего-то ждали, и как он умер, дождались: то ли со стыда, то ли и правда прозрели в нем главное… Да, посмертная слава великих огромна, но имеет с прижизненной самую прямую связь: будто распрямляется пружина, которую автор много лет нагружал.

Понять масштаб живого Великого Писателя Земли Русской как стихийного бедствия поможет наверное такая деталь: Иоанн Кронштадтский, тогда еще не официально утвержденный святой, а просто чудотворец-любитель, крупный филантроп и модный поп-популист, мог на сон грядущий записать в дневнике просьбу к Богородице: сделай так, милостивая, чтобы еретик граф Лев Толстой не дожил до Рождества… И нечего морщиться на вроде бы неподходящее к пастырю словечко «модный» - оно наиболее точно показывает непростое положение Иоанна Кронштадтского. Не будь он популярен, не будь все время на слуху, помогать обездоленным св.Иоанн смог бы только из скромного личного жалованья, как и делал поначалу, раздаривая его напрочь. Ему повезло стать знаменитым, и он извлекал из этого пользу. И модный писатель Лев Толстой, когда решил за счет гонораров все личные финансовые проблемы, так же относился к своей известности: применял ее во благо другим.

Это были колоссальные фигуры, сейчас такие просто неуместны и найти им аналоги нельзя: легко нынче быть знаменитым, но не удастся иметь значимого влияния на умы. Вас поддержат те, кто дышит с вами в унисон, и только; у вас не получится радикально изменить общественное мнение, ткнув людей носом в больной вопрос. А эти – сгибали всю культуру об колено, и вслед за культурой гнулась страна.

Собственно, к чему здесь могучая фигура св.Иоанна: каждый великий писатель это обычно нравственный авторитет, превозмогающий другие устоявшиеся авторитеты в открытой борьбе. И редко когда он конкурирует с другими писателями, чаще всего его оппоненты – религиозные деятели, политики крайне правого или крайне левого толка и государственные чиновники. Писателю в такой битве титанов дозволено орудовать лишь словом; противная сторона может применить что угодно вплоть до анафемы. Кстати, знаменитое «отлучение Толстого от Церкви» – советское вранье типа «капитан Маринеско, личный враг Гитлера»: де-факто Льва Николаевича крепко обидели, признав всего-то "отпавшим" и временно вывели за скобки, пока не повинится да не попросится назад в лоно... Заставили медведя чижика съесть, чтобы о кровопролитиях и не мечтал.

Но вернемся к авторитетам. Допустим, для Александра III непререкаемым авторитетом был обер-прокурор Священного Синода – прямо хочется написать «прокуратор», - Победоносцев, личность своеобразная и неоднозначная, роль которой в истории России, пожалуй, стоила бы отдельной диссертации. Лев Толстой бился об Победоносцева с переменным успехом то как рыба об лед, то как «Титаник» об айсберг. Сам Победоносцев не скрывал мнения, что на Руси был один только хороший писатель, настоящий патриот, и звали его Ф.М.Достоевский; а еретика Л.Н.Толстого, напрочь лишенного приличных манер и почтительности, стоило бы загнать под инквизиционный трибунал, чтобы ему там влепили епитимью поувесистей, да вот нету у нас инквизиции, не свезло.

За один только совет пощадить убийц своего отца новопомазанный государь император Александр III мог бы сгоряча размазать графа Толстого в манную кашу, и Победоносцев старательно делал вид, будто совсем на царя не давит в этом вопросе, хотя давил дай боже. Но еще царь помнил, как высоко отец ценил талант Толстого, как принимал участие в его судьбе, оберегая от гибели в осажденном Севастополе. И значение Толстого в роли пресловутого нравственного авторитета всероссийских масштабов молодой царь очень хорошо понимал. Хотя, говоря по чести, еще более похоже, что их величество решили: их сиятельство просто временно сбрендили - ничего, авось отойдут и одумаются.

Но смелость прямого высказывания и несовпадение идей с общим вектором тоже не означает величия, какими бы ресурсами ты ни обладал в потенции. Ну, выступил; дальше что? Довольно вспомнить, чего натворил в 1818 году любимец Александра I «государственный безумец» Тимофей фон Бок; и кто бы потом знал Тимотеуса, не опиши его уникальную судьбу заслуженный писатель Эстонской ССР (1971), народный писатель Эстонии (1985), неоднократный соискатель Нобелевской премии по литературе, талантливейший Яан Кросс... Да кто нынче упомнит Кросса, судьба коего сама достойна сильного и умелого пера.

Никто не вспомнит, никто не опишет, забыты намертво.

А придуманные Муму, Холстомер и Каштанка худо-бедно живы в памяти народной; и мчится куда-то птица-тройка; и мирно спит в коробочке подкованная блоха.

И лопух над могилой Базарова вымахал ростом с толстовский развесистый дуб.

И открытая концовка "Дамы с собачкой" пересилит тысячи ярких финалов.

А если вместо Онегина свести с Ленским вдруг Печорина: кто кого сборет?

Или прислать к старухе-процентщице Чичикова например.

Теперь извлечем из этой кучи-малы авторов, посмотрим и удивимся: какие разные физиономии. Какие разные личные истории.

Но, послушайте, если авторы-титаны не обязаны были выходить из дворян, имевших время хорошо «начитаться» в юности и получить изрядное образование; не обязаны кормиться с поместий, чтобы свободно писать книги; не обязаны вообще ничего никому – откуда они взялись? Неужто это был феномен XIX века, которому повториться не суждено? Или их вознесло на Олимп одно лишь литературное мастерство?

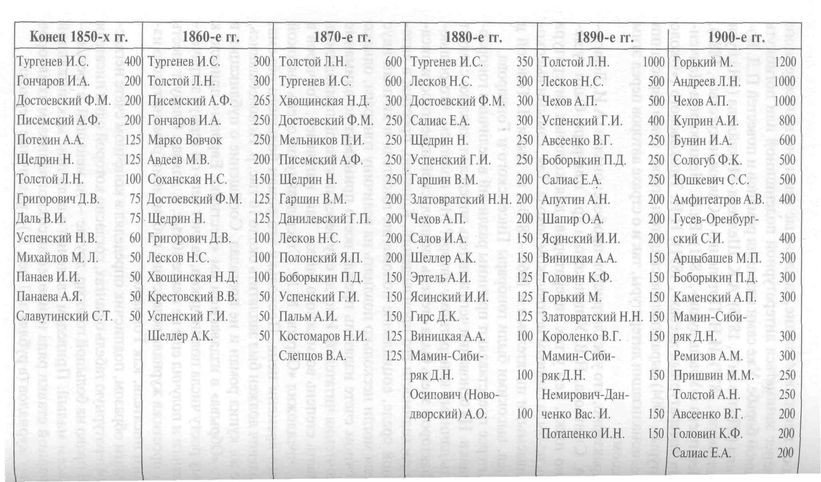

Вот ведь беда какая: к величию не имеет отношения даже то, что мы сейчас зовем «качеством текста», а они называли «отделкой». Великий может быть никудышным словесником, хотя это и дурно, ведь коммерческая проза рассчитана изначально на широкую популярность, а значит, по ее образцу будет складываться текущая норма литературного языка. Но куда страшнее для литературы влияние конторского канцелярита, трибунного официоза и провинциальной манерности. Допустим, Федор Михайлович со Львом Николаевичем изъяснялись на бумаге неровно: местами слабо, местами хорошо, местами блистательно, а потом снова через пень-колоду; во всяком случае они были живые и настоящие. Потом распалась связь времен, и никак из поклонения великим не следует советское засилье прозы равномерно серенькой или эклектично-бурнокипящей, а далее и постсоветское - равномерно серобуромалиновой с финтифлюшками и завитушками. Как нарочно, школьным учителям в ихнем пединституте не объясняют, чем «отделка» Тургенева за шестьсот рублей с листа отличается от Достоевского за сто двадцать пять. И учителя об этом рассказать не могут. Их натаскали только на величие, чтоб ему ни дна ни покрышки. Величие у них по большей части ассоциируется с тяжеловесным косноязычием: экая глыба, матерый человечище. Учителя обожают страдательный залог, нелепые плеоназмы и цветистые метафоры в сочинениях - и ставят за них пятерки. А потом школьники идут в писатели. Ну да ладно, не о том сказ.

Толстой переписывал иные свои тексты по семь-восемь раз, и когда его упрекали в том самом тяжеловесном косноязычии, упирался: извините, у него все слова расставлены как надо, он им верное место старательно искал. Это не мешало Толстому считать за эталон короткой повести «Тамань» Лермонтова, он всем советовал по «Тамани» учиться: и попробуй теперь скажи, что у Льва Николаевича не было вкуса к четко выверенной прозе.

Толстой работал на больших листах бумаги, поделенных вертикально пополам: справа он писал черновик, а левую сторону густо заполнял пометками и исправлениями; набело эту клинопись и криптографию перелицовывала Софья Андреевна, позднее дочь Маша, иногда они вдвоем, а Толстой брал и опять все исчеркивал. Иногда ему сразу казалось хорошо, но чаще плохо; вообще, недоволен собой как автором он был хронически, и мучительное чувство стыда за свои тексты вдруг догоняло и ударяло его всю жизнь – кого-то это напоминает, вы не помните, кого? Ага, Достоевского, который работал совсем иначе: в бешеной спешке и без шансов даже вычитать текст "Преступления" от начала до конца.

И тут напрашивается вывод просто-таки некрасивый.

Прямое отношение к величию имеют только комфортные условия для творчества, и больше ничего. Типический автор классики на удивление неприхотлив, что потомственная босота, что потомственный аристократ: тихий угол, кусок хлеба, перо, бумага и чернила. Дайте уже человеку писать спокойно, а история рассудит. Некоторых авторов напрямую спонсирует власть, сажая их на все готовое в тюрьму: благодаря этому мы имеем целый спектр культовых творений разной степени одаренности, от «Дон-Кихота» до «Майн Кампф».

Классик проживет без семьи, без дома, не оставит потомков, и лопух будет расти над его могилой, но кто-то должен ему обустроить работу над текстом – поскольку дело это донельзя муторное. Сам творческий акт может занимать время до смешного незначительное: я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты. А дальше начинается кропотливая упаковка смысла в буквы.

Конечно, лучшей обстановки для такой работы, чем родовое поместье, то самое дворянское гнездо, казалось бы, не придумаешь.

Но если гнездо досталось тебе растрепанным и шатким, а сам ты сущий валенок, пускай с амбицией, значит, либо в один прекрасный день ты пустишь амбицию в ход и примешься впахивать, как крепостной – не имея гарантий на богатый урожай, положившись на судьбу-индейку, - либо валенком и помрешь, переложив долги на плечи детей, да коли будут еще дети.

Классики всех стран и народов много и напряженно работали. И уж вся классическая русская проза однозначно сделана кем угодно, только не непризнанными гениями, возлежащими на диванах и плюющими в потолок, ожидая, когда величие свалится на них с чердака.

А Великие Писатели из великих трудяг выросли уже в процессе.