Протагонист-злодей. Размышления на примере

Полное название: Протагонист-злодей в книгах. Ловушка катарсиса на примере романа Д. Хардинга "Флоренс и Джайлз"

Содержание:

- Вводная часть

- Отрицательное обаяние персонажа как ловушка для автора

- Хороший самец — злой самец (романтизация зла в литературе)

- Катарсис в романах с протагонистом-злодеем. Чего мы ждем

- Проблема отсутствия катарсиса на примере романа «Флоренс и Джайлз» Джона Хардинга

1. Вводная часть

Сразу оговорюсь, что я ничего не имею против протагонистов-злодеев.

Я ничего не имею против главных персонажей мерзавцев, преступников, психопатов, как имеющих под собой реальные прототипы, так и являющихся целиком и полностью плодом воображения автора.

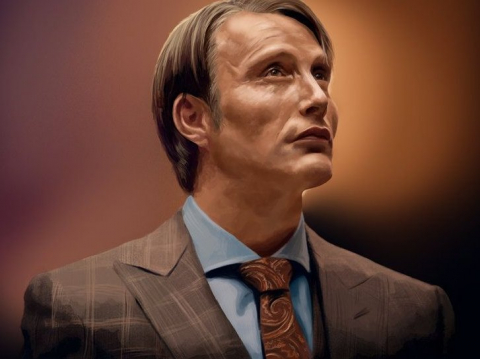

- Ганнибал Лектер (Томас Харрис) — убийца, психопат, каннибал

- Декстер (Джеффри Линдсей) — убийца, психопат

- Флоренс (Джон Хардинг) — о ней ниже

- Дэвид Эллис (Джеймс Хедли Чейз) — военный преступник

- Патрик Бейтман (Берт Эллис) — психопат

Примеров много, это те, что пришли в голову здесь и сейчас.

В кинематографе ярким представителем можно назвать (если не повторять литературу) Джокера.

Но книги с протагонистами-злодеями — это всегда такая скользкая дорожка во взаимоотношениях автор-читатель, потому что не исключено, что читатель по окончании книги скажет, что она ему не понравилась и что он не вернется к ней никогда.

Это ведь нормально — испытать отвращение и омерзение к поступкам и личности главного героя. Особенно если герой по-настоящему омерзителен.

И одновременно совсем нормально в какой-то момент испытать к злодею сочувствие, потому как ну не бывает стопроцентно плохих и стопроцентно хороших людей. Главное — не поддаться этому сочувствию. Потому что тогда злодей может превратиться в обаятельного антигероя — и авторский замысел летит в топку.

Ведь автор вовсе не хотел бы, чтобы мы сочувствовали Лектеру или Декстеру или радовались тому, что Дэвиду Эллису удается так долго избежать правосудия.

Или?..

2. Отрицательное обаяние персонажа как ловушка для автора

В литературе и кино в качестве характеристики образа-персонажа применяется такое понятие, как отрицательное обаяние или харизма плохиша — способность антигероя или злодея вызывать у читателя сопереживание и даже романтический интерес.

Вроде рисует автор героя-ублюдка, извращенца, которому место на электрическом стуле или в психушке, заставляет его есть людей и убивать животных особо изощренными способами, но вот незадача — читатель стремительно теряет интерес к линии «добра», начинает выискивать в тексте признаки того, что плохиш победит, строчит разочарованные рецензии, если этого не случается или, не дай бог, злодей умирает... Лица с лабильной психикой, чтобы снять стресс от таких книг, и вовсе начинают писать фанфики, в которых злодей отыгрывается за себя и за Сашку под НЦой и в поджанре PWP.

Вообще, если достаточно развить в себе читательское чутье, иногда можно очень четко осознать, когда сам автор начинает сочувствовать своему плохишу и искать для него оправдательные лазейки. А уж если книга еще пишется, и фандом в комментах начинает демонстрировать поддержку очередного бэдбоя, то момент можно определить с точностью до главы.

Достаточно часто это явление обосновывается тем, что «добро» якобы стерильно и не имеет полутонов, а в «зле» автор может позволить себе разойтись и заставить героя курить, пить, женщин употреблять и сквернословить — то есть быть живым.

Если обратиться, например, к Рипомэну из фильма «Repo! The Genetic opera», как классическому примеру обаятельного зла, то при всей своей «неблагодарной работе» он — несчастный муж, потерявший любимую жену, и любящий отец (очень любящий, аж до делегированного синдрома Мюнхгаузена, но я сейчас не об этом).

Если вспомнить Лектера, то это — несчастный ребенок, переживший в детстве страшное и не сумевший справиться с этой травмой, и взрослый с острейшим умом, глубокими знаниями человеческой психики и странным (оттого и притягательным) чувством юмора.

В общем, иногда выходит так, что, создавая слишком идеальное и оттого напоминающее по вкусу картон добро, автор тем самым ненамеренно подталкивает читателя в сторону зла. А поскольку в процессе работы над книгой «подключение» к миру книги неизбежно, автор может вскоре и сам оказаться в этой ловушке.

И если причина в неопытности или в чем-то другом, что делает ошибку ненамеренной — ничего страшного. Нет, для книги это, в общем-то, катастрофа, потому что (повторюсь) авторский замысел летит в топку, но мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. Случается.

Гораздо хуже, когда понятия добра и зла размываются автором предумышленно, когда злодей с искаженной моралью вдруг обретает поддержку не только за пределами книги, но и в ее мире, и не просто поддержку, а поддержку самого «добра».

В литературе унисекс в этом случае можно говорить о нуаре/черном реализме как жанре и серой морали. Но добро там обычно настолько условно или отсутствует вовсе, что никакого изначального сочувствия к нему нет.

В женской любовной литературе эта авторская позиция выражается в романтизации зла.

В современной женской литературе романтизация зла является широко освещаемой проблемой.

Благодаря самиздату стремительно набрали популярность и остаются неизменно популярными романы о том, как герой насилует и унижает героиню, и она его сначала безумно ненавидит, а потом все так же безумно начинает любить.

Корни популярности таких сюжетов растут прямиком из первобытного «слоя» психики, которая точно знает: самое здоровое потомство появляется от самого сильного самца. Не от самого умного. Не от самого доброго. А от самого сильного, и потому при достаточно выраженной отрицательной харизме все проступки (и даже преступления) героя психика читательницы будет пытаться оправдать тем, что это проявление силы.

В том числе таким проявлением силы будет являться для читательницы и сексуальное насилие в отношении героини, о чем я сказала выше. Романтизации — или в данном случае уже сексуализации — будет подвергаться любое агрессивное поведение героя. Если персонаж имеет социальный статус и большие деньги, оправдать агрессию будет еще проще.

«Сильные мира сего» всегда имеют зубы и идут по головам, говорит автор, не уточняя, что в том числе и по головам самих главных героинь, но вообще это тема для других постов, ее я развивать более не буду.

4. Катарсис в романах с протагонистом-злодеем. Чего мы ждем

Прежде чем затронуть катарсис, обращусь к классической структуре композиции:

- экспозиция

- завязка

- развитие действия

- кульминация

- развязка

Движущей силой сюжета литературного произведения является конфликт.

Как правило, автор при реализации идеи литературного произведения придерживается двухуровневой структуры конфликта и предлагает протагонисту одновременно внутреннее и внешнее противоречие, разрешение которых — в эмоциональном смысле здесь применимо слово «катарсис» — предполагается в двух последних элементах композиции (кульминации и развязке).

Персонаж побеждает злодея и обретает любовь. Персонаж спасает мир и искупает свою вину. Персонаж свергает тирана с престола и воссоединяется с семьей и т.п.

В романах с протагонистами-злодеями катарсис достигается за счет победы добра над особенно сильным и умным противником, который может казаться в течение романа даже непобедимым.

Как бы ни был силен враг, какие бы средства ни использовал преступник для достижения своей цели, как бы ни защищали его темные силы — справедливость, добро всегда восторжествуют, говорит автор. Если есть преступление — то будет и наказание.

И читатель ждет этого наказания и этого катарсиса — ведь, как уже подчеркнула, всегда интереснее одерживать победу над противником, который исключительно умен и изворотлив.

Но что, если этого катарсиса не будет?

5. Проблема отсутствия катарсиса на примере романа «Флоренс и Джайлз»

Роман «Флоренс и Джайлз» Джона Хардинга можно отнести к категории романов с классическими протагонистами-злодеями. Рассказчик в романе только один — Флоренс — и если поначалу читатель выдает ей некий кредит доверия, то с течением сюжетного времени становится понятно, что Флоренс нельзя доверять.

Ненадежный рассказчик — еще одна тема, на которую поговорю позже.

Мотивация персонажа выражена четко — Флоренс как старшая сестра считает своей обязанностью защищать брата, Джайлза. Окружение только подпитывает эту мотивацию — отца и матери у детей нет, дядя живет где-то далеко, слуги глупы и не видят ничего дальше собственного носа.

Когда в семью после трагической гибели прежней приезжает новая гувернантка — странная, живущая в отражениях и, кажется, совсем не нуждающаяся в еде, Флоренс сразу же чувствует угрозу. И когда выясняется, что гувернантка намерена похитить Джайлза, начинает разрабатывать план.

О том, что Флоренс — психопат, читатель начинает догадываться ближе к середине книги, и дело здесь не только в галлюцинациях, которые видит девочка и которые подпитывают ее бред — и мотивацию на защиту брата тоже. Флоренс крайне безразлична к окружающим ее людям. Она использует привязанности без зазрения совести, в ней нет сочувствия, ей чужды моральные дилеммы. Внутренний конфликт как таковой отсутствует: персонаж воспринимает свою точку зрения как единственно правильную, и картина мира просто подстраивается под нее в его голове.

Кульминация романа — только внешнее противостояние: Флоренс и ее злейшего врага и Флоренс и ее лучшего друга, который уничтожается подобно тому, как уничтожаются преступником возможные улики — без малейшего зазрения совести. В некотором роде она является для читателя шокирующей.

В некотором роде является шокирующей и эмоциональная составляющая развязки; логичная, если следить за Флоренс внимательно на всем протяжении романа, но тем не менее шокирующая для любого нормального человека. Принимая решение убить своего друга, Флоренс не чувствует ничего.

Несправедливость произошедшего в кульминации заставляет читателя искать катарсиса в развязке. Зло должно быть наказано, ребенок-психопат должен где-то проколоться, взрослые должны наконец обрести разум и понять, что что-то не так. Ведь в доме за короткий период времени погибла одна гувернантка и исчезла другая.

Но этого не происходит.

Протагонист-злодей счастливо живет дальше, мир благополучно и практически моментально оправляется от гибели хорошего человека, а читатель?.. Читатель в моем лице, разочарованный донельзя и оставшийся в состоянии фрустрации и нереализованных эмоций, идет самовыражаться в рецензии и с чистой совестью ставит книге плохую отметку.

Его ожидания не оправдались. Он чувствует себя обманутым, ведь зло не наказано и продолжает жить среди нас.

Как я уже сказала в самом начале, я не против протагонистов-злодеев. Но сочла бы я как автор справедливой отрицательную оценку книги, в которой добро и не задумывалось, как побеждающее зло? Или посчитала бы, что добилась своей цели и сочла бы эксперимент удачным?

Спасибо за внимание.

Пожалуйста, при копировании материала указывайте меня как автора.