Страх многолик. Он везде. Пугать можно чем угодно (интервью)

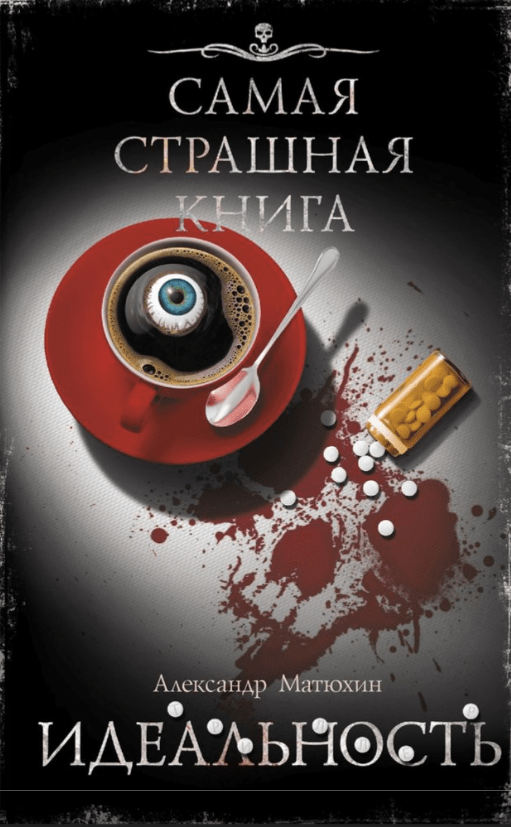

Сегодня мы говорим с А. Матюхиным, известным в русскаоязычной хоррор-среде произведениями о маньяках. Александр – многократный номинант и лауреат премии «Мастера ужасов» и частый финалист жанрового хоррор-конкурса «Чертова Дюжина». Автор множества романов, среди которых мрачные «Идеальность», «Кладбище ведьм», «Пожиратели грез» и «Дразнилки». Первая книга оригинально проливает свет на образ психа и затрагивает тему нарциссизма, которым болеет современное общество, привязанное к несуществующим достижениям и иллюзорным успехам.

Подобных историй у Матюхина много. Известно, что большинство имеют необычную концепцию. Чаще зло в них представлено в образе человека: Александр изображает маргиналов как обычных людей, смещая зло в социальную плоскость. Как, например, в нуарном рассказе «Умеренность», повествующем о Петербурге и его темных сторонах. В рассказе говорится о гнили в социальных институтах и зле, которым оказываются люди со статусом. По сути, о теневой, агрессивной стороне привычного нам порядка, который, скрепляя общую массу людей, легко уничтожает отдельную личность.

Подобных историй у Матюхина много. Известно, что большинство имеют необычную концепцию. Чаще зло в них представлено в образе человека: Александр изображает маргиналов как обычных людей, смещая зло в социальную плоскость. Как, например, в нуарном рассказе «Умеренность», повествующем о Петербурге и его темных сторонах. В рассказе говорится о гнили в социальных институтах и зле, которым оказываются люди со статусом. По сути, о теневой, агрессивной стороне привычного нам порядка, который, скрепляя общую массу людей, легко уничтожает отдельную личность.

На примере произведений типа «Идеальности» и «Умеренности» видно, что Александр предрасположен к серьезной прозе. Поэтому вас ждет беседа не столько о книгах, сколько о характере зла. Мы разберемся, действительно ли оно сидит в человеке или мы – всего лишь проводники агрессивной Силы? Возможно ли, что Ее источник есть даже в самом миролюбивом из нас? Почему быт – необходимое условие для реалистичности ужаса. Какая связь бытового хоррора с домашним насилием? Может ли зло в женщине быть агрессивнее сидящего в мужчинах? Почему законы жанра в России показывают главой бытового ужаса наших матерей, дочерей и сестер? Настолько ли тесна связь хоррора с сексом. Что для А. Матюхина – табу. И какова она – природа страха?

Мы начнем с истоков. Из детства.

А.Х. Александр, в одном из интервью вы сказали, что с юных лет слушали байки о расследованиях, маньяках, серийных убийцах. Это единственная причина интереса к Тьме в людях — или к ужасам вас привело что-то еще?

А.М. Интерес к историям о серийных убийцах, маньяках и так далее, это, скорее, следствие, а не причина. Если закопаться достаточно глубоко, то у меня попросту не было выбора не интересоваться. Юность пришлась на начало девяностых, когда из телевизоров полилась криминальная хроника, все киоски были увешаны газетами в стиле «Спид-инфо», а в видео-салонах крутили по шесть хорроров за ночь. Прибавьте к этому дедушку – начальника судмедэкспертизы во время максимальной криминализации общества, дядю, который увлекался хоррорами и таскал меня с собой на множество фильмов (и еще собирал обложки альбомов Iron Maiden, например) и отсутствие контроля со стороны родителей. В общем, мало что могло увлечь больше. Хотя, хочу заметить, что книги Стругацких, Гаррисона, Шекли и так далее я всё же читал больше, чем «ужастики».

А.Х. По уровню произведений видно, что вы работаете с текстом как рассчитывающий каждую деталь техник, а не «пиит под властью вдохновенья». Однако в ваших романах (есть и рассказ – «…Белая рыба») затронута тема снов, которые затаскивают героев в потусторонний мир и предупреждают об угрозе. То есть, речь об иррациональном. Какой опыт с такими снами у вас как автора? Возможно, некоторые сюжеты приходят «из ниоткуда», минуя писательский стол мастера-технаря, который собирает текст по винтикам?

А.М. Тут, скорее, обманчивое впечатление. Я очень мало текстов пишу без вдохновения. Вернее даже так: по моему мнению, вдохновение — это не обязательная вещь для писателя, но как стартовый толчок к созданию произведения, некий спусковой крючок вполне себе отлично работает, чем я пользуюсь.

Я воспринимаю вдохновение как инструмент, так же, как и сны и какие-то идеи «из ниоткуда». Мой мозг всегда ищет сюжеты, детали, образы, какие-то фишки и неожиданные моменты, которые можно использовать в тексте. Логично, что рано или поздно сформировывается некий удачный шаблон, который и выскакивает в голове как готовая идея. Как-то так это работает, и это, по сути, подсознание, поставленное на поток. Иррационального в этом для меня нет.

Тем не менее, разные образы и идеи часто вываливаются в голову, будто это нечто сверхъестественное. На интервью я часто привожу в пример рассказ «Навсегда». Я хотел написать что-нибудь для отбора в ССК, но в голове не было никаких идей. Тогда я просто сел перед ноутбуком и открытым листом и сидел минут двадцать, позволив мыслям свободно течь. И вот в какой-то момент в голове нарисовался образ старой двери, обитой дерматином, с надписью «Бокс» на табличке, старого видеосалона в маленьком городе. И я начал описывать то, что генерировалось в голове, не имея сюжета, героев, идеи – и где-то за три часа набрал готовый рассказ. На полную доработку ушло в целом часов пять, и вот рассказ до сих пор является одним из самых известных у меня. Примерно то же самое было с «Большой белой рыбой», с той лишь разницей, что итоговый уход в «вирд» был сконструирован уже сознательно.

А.Х. Как бы там ни было, более частый гость, чем нечто иррациональное в ваших историях – это простой, близкий читателям ужас. И по-настоящему качественные, жуткие тексты они обнаружат, посмотрев на ваши бытовые сюжеты. Ранее вы говорили, что “если у рассказа нет проблематики, то это дрянной рассказ” Возможно ли написать рассказ с сильной проблематикой, не играя на теме бытового кошмара?

А.М. Тут нужно определиться, что такое вообще «бытовой ужас». Обычные, приземленные проблемы? Измена, алкоголизм, предательство близкого человека – это бытовые вещи? Приезд дальних родственников, авиакатастрофа – это тоже бытовое? Проблема в том, что если писать об обычной жизни обычных людей, то это всегда т.н. «бытовуха» просто потому, что без нее не будет реализма. Дело даже не в проблематике, а банально, чтобы в историю поверил читатель.

Опять же, проблематика бывает разная, и писатель, по идее, должен понимать, что за проблему он поднимает в тексте и для какой цели. Хочет ли он поставить один главный вопрос перед читателем, или рассыплет множество мелких вопросов, на которые либо даст ответы, либо оставит для размышления. Можно банально выстроить путь героя с помощью проблематики. Главное: чтобы она была. Привязка к бытовому хоррору в этом случае вторична. Лично я работаю от обратного: сначала ищу вопросы/проблематику, которые мне было интересно раскрыть в сюжете, а уже потом смотрю, каким образом тот или иной элемент (хоррорный, фантастический, вирдовый) помогает их раскрывать. И уже на третьем этапе, не самом важном, встраиваю быт или не-быт в зависимости от того, насколько гармонично он будет работать для общего дела.

Рассказ «Дальние родственники» берет несколько проблем разом: безвольность и слабохарактерность, манипуляция, невозможность преодолеть трудности. Задается вопрос: а может ли человек с подобным поведением что-то изменить в жизни? Жанровый инструмент – хоррор. Бытовой атрибут здесь выступает главным, потому что проблематика близка обычным читателям, это вопрос не философский, а вполне конкретный. Как вы ведете себя с хамом на дороге? Отказываете ли родственнику, приехавшему из другого города, даже если он алкаш? И так далее. Поэтому «бытовуха» здесь неизменный атрибут.

А.Х. Одна из популярных тем русскоязычных произведений о быте – историзм. В произведениях любых авторов, где он затронут, сильно работает мысль «так деды поступали, и нам волей-неволей приходится». Например, массовому читателю и зрителю особенно интересны сюжеты о Великой Отечественной войне. То есть, затронутая нами бытовуха максимально остра, когда автор заходит на поле историзма?

А.М. Не могу точно сказать, так как сам очень редко работаю с темой историзма. Он мне банально не нравится. Именно потому, что массовому читателю данные сюжеты интересны безотносительно рассказанной истории. Кажется, что это эксплуатация.

А.Х. Сегодня это действительно эксплуатация. Но она бы не сработала, не окажись историзм востребованным. Потому как на него есть спрос. Значит ли это, что крепкий русский хоррор, который найдет отклик в массовой литературе, невозможен без бытовухи историзма?

А.М. Почему же, возможен, но встречный вопрос – а надо специально разделять? Если грамотно использовать историзм и бытовуху именно как инструмент в истории, то это дополнительные бонусы к тексту. Если у автора получится написать хороший русский хоррор без историзма или бытовухи, то отказываться не нужно. Из примеров: Дмитрий Костюкевич, «Шуга».

А.Х. Какое место среди историзма и бытовухи занимает постмодерн? Ранее вы говорили, что русскоязычный хоррор любит играть с ним.

А.М. Не только хоррор, но и другие жанры давно с ним заигрались, и никак не могут остановиться. Причина, наверное, в том, что писать постмодернизм достаточно просто, ведь это реакция на то, что происходит вокруг нас, обыгрывание (и часто – обсмеяние) каких-то общеизвестных трендов. То есть вместо придумывания хорошей, оригинальной истории многие берут постмодернизм как инструмент и нагромождают отсылками, аллюзиями, размышлениями о чем-то трендовом банальный в своей сути рассказ.

Замечу, что написать хороший постмодернизм выходит мало у кого, а играться с ним любят «только лишь все». Влияние [Пелевина ]Виктора Олеговича тоже не ослабевает.

А.Х. Бытовой ужас – он, как правило, про домашнее насилие. В частности, о боли, которую мужчина причиняет женщине. И маньяками в ваших рассказах, преимущественно, являются именно мужчины, часто – с топором. В романах же зло исходит от женщин. Почему?

А.М. Тут банальный ответ – такова статистика. Маньяков мужчин просто статистически больше, поэтому достоверный образ маньячки или серийной убийцы создать сложно, особенно в отечественных реалиях.

В романах ситуация как раз обратная – там нет маньяков, а есть то самое «бытовое» зло, и законы отечественного жанра часто ставят главой бытового зла именно женщину. Тренд, увы, распространенный и работать с ним легче.

А.Х. Примечательны отличия в раскрытии этого зла. Как показывают исследования, мужчины лучше контролируют свою тягу к насилию или нарушению табу. Слабый же пол, как правило, отдается ярости спонтанно и неосознанно, будто повинуясь агрессивной силе внутри. Например, в «Идеальности» главная героиня Лера – сексоголичка и алкоголичка с несколькими психическими расстройствами, которая находится во власти Тьмы, что периодически берет верх над ее разумом и телом. В «Кладбище…» мать и дочь – ведьмы, что пытаются освоить колдовскую силу рода, и делают это, впадая в опасные пограничные состояния. То есть, в двух романах – речь о стрессе и рисках для психики, которые провоцирует опасное «нечто», желающее выйти в мир через женщин. Получается, женщина не способна контролировать сидящее в ней зло? Или делает это хуже мужчины? Если да, то почему?

А.М. Тут важно, что в романах выбор персонажей — осознанный. Он формировался не просто так, а с оглядкой на ту или иную проблематику, с учетом достоверности происходящего, как эмоциональный инструмент всей истории.

А.М. Тут важно, что в романах выбор персонажей — осознанный. Он формировался не просто так, а с оглядкой на ту или иную проблематику, с учетом достоверности происходящего, как эмоциональный инструмент всей истории.

Грубо говоря, выбор женщины в качестве главного персонажа в "Идеальности" был не столько потому, что "женщина хуже мужчины контролирует сидящее в ней зло", а из-за множества других причин: достоверности в рамках выбранной темы, сюжета, идеи, как это будет работать в книге в целом. Или, например, выбор женщины и дочки на роль ведьмы в «Кладбище…» логичен, потому что ведьмы – это женщины, и передача по наследству от женщины к женщине тоже логично и правдоподобно.

Но. Частично, конечно, этот прием работает психологически. В массовом сознании женщины действительно воспринимаются как более эмоциональные, неустойчивые, часто подверженные внешним раздражителям и триггерам. Это ещё и связано с тем, что женщины более уязвимы, их легче «сломать». Соответственно, более правдоподобная история, это как раз история девушки, которая снималась в «вэбке» втайне от авторитарного отца, чтобы выйти из-под его контроля, и которая психологически сломалась, когда отец обо всём узнал. Поставьте в эту историю мужчину, и достоверность пропадёт.

И еще один фактор, элемент эмпатии. Читатель отождествляет себя с героем и ставит себя на его место. Конкретно в «Идеальности» и «Кладбище ведьм» всё же мужчинам было бы сложно поставить себя на место Леры или ведьм.

А.Х. Зло в женщине агрессивнее того, что сидит в мужчинах? Или сильный пол более приспособлен к Тьме внутри себя?

А.М. Если говорить о некоем усредненном Зле, то в мужчине и женщине оно просто разное. Я сомневаюсь, что мужчины более приспособлены, просто моменты триггера этого Зла иные. А, ну и не нужно забывать про масскульт. Все же на наше мировоззрение сильно влияет шаблон о «сильном поле» и «женщинах-истеричках», хотя сейчас идет некое выравнивание.

А.Х. Вы затронули так называемое усредненное Зло. Откуда вообще, по вашему мнению, оно берется? И нужно ли писать это слово с большой буквы?

А.М. Вопрос философский. Я не верю в некое единое Зло с большой буквы и что оно откуда-то берется. Зло – это совокупность действий, зачастую клише и, как правило, вызванное определенными причинами.

А.Х. Источник Зла в человеке? Или мы – лишь проводники, в силах которых совершить выбор, хотим ли пропускать его в мир? Например, не нажимать на курок, когда «требует долг» и не поднимать топор, когда хочется. Речь о тех самых действиях и причинах.

А.М. Я думаю, конкретного источника зла не бывает. Опять же, вопрос спорный и глубокий, но зло, как действие (нажимать на курок, поднимать топор и т.д.) штука очень размытая и по большей части искусственная. Большинство людей оценивает совершенное действие уже постфактум и вешают ярлык «добро-зло» по многим причинам, собранным вместе.

Но это в жизни. В искусстве, конечно, нам хочется все упростить и совершенно точно показать Зло, Источник и некий импульс, всё это запустивший. Недавно пересматривал оригинальный «Хэллоуин» и с удивлением обнаружил, что там есть линия поиска Майкла (раньше вообще о ней забыл), где врач и полицейский размышляют о чистом Зле, исходящем от персонажа. Так вот в фильме нет примеров, почему они так решили. Зрителю просто подают в лоб, что Майкл Майерс – это зло, и никаких гвоздей. Литература тут более радикальна, и, конечно, выдумать источник Зла в человеке проще, правила игры способствуют. А иногда можно вообще не выдумывать, а просто ткнуть пальцем – вот это Зло, и все поверят.

А.Х. То есть, зло в каждом из нас? В даже на первый взгляд самом миролюбивом?

А.М. Да. Ибо всякий поступок любого человека может быть расценен другими, как зло. И наоборот. Гитлер вряд ли думал, что творит зло, например.

А.Х. Миролюбивые люди часто вынуждены подавлять агрессию. Они скапливают ее и оказываются переполненными злобой так, что сносит крышу. Отсюда шаг навстречу к психическому расстройству. Получается, мирное общество, сторонящееся зла – это больное общество, обреченное на внутреннее психическое страдание?

А.М. Вывод интересен, хоть и слишком релевантен. В теории да, но тут можно подумать глобально – любая цензура, в принципе, обрекает людей на внутреннее страдание и запуск негативных процессов. Сторониться зла, это тоже цензурирование. Запрет книг или фильмов ужасов, рестлинга ни к чему хорошему не приведет. Но если смотреть не глобально, а точечно, то в любом случае должны быть рамки и границы «зла», которые в адекватном обществе все-таки существуют.

А.Х. О рамках и границах. Маньяков и убийц породили силы, желающие прорваться из нас наружу, чтобы преодолеть силу возведенных нами запретов. Тогда родители зла – миролюбие и гуманизм?

А.М. Ну, это из разряда антиутопий. Как сюжет, вполне может быть. Вообще, у меня есть рассказ, где герой делает вывод, что зло – это естественное состояние человека, а вот уже как раз миролюбие и гуманизм, это его производные, выработанные защитные механизмы, то есть чужеродные для человеческого существа элементы.

А.Х. Выше был провокационный вопрос, что нормально для жанра. Ведь ужас, как правило, затрагивает маргинальные темы, и часто авторы хоррора пишут на грани дозволенного. Некоторые вовсе регулярно эксплуатируют табу. Так или иначе, они говорят читателям о запретных, пограничных состояниях. И, кроме страха, часто используют тему секса, который, наравне с ужасом, подчиняет психику, толкая человека действовать на инстинктах. Это естественно: эрос и танатос взаимосвязаны между собой.

Но. Если не привязываться к биологии и вернуться к литературе, которая, как культурное явление, стоит выше животных начал. Может ли хоррор быть целиком основанным на страхе, отделившись от секса?

А.М. Конечно. Чем более развито общество, тем больше вариаций искусства и литературы, в частности, в нём появляется. Можно сюда привязать и жанр хоррора. Страх без секса сейчас – это распространенный формат жанра. Даже больше скажу, связка страх/секс была популярна не так уж и много лет. По сути, это шестидесятые – конец восьмидесятых. Ультра-сексуализация всего, не только литературы. Сейчас секс чаще выступает, опять же, инструментом, но никак не главным действующим лицом в жанре.

А.Х. Проживет ли жанр, если авторы не будут касаться вульгарных/сексуальных тем в целом?

А.М. Пугать можно чем угодно. Думаю, постоянная эксплуатация вульгарных/сексуальных тем говорит больше об авторах, чем о жанре в целом.

А.Х. Вульгарность и табу в литературе ужасов — какие они? Может ли в хорроре вульгарное обойтись без сексуального?

А.М. Это вопрос мастерства. Умелый автор может играть как вульгарным, так и сексуальным, не сваливаясь в крайности. Неумелый перемешает в кучу, зайдет за грани и сделает плохо. Табу тут никакого нет, именно мастерство.

А.Х. Какие темы для вас пошлые? Что воспринимаете как табу? Это особенно интересно знать читателям с острой моральной позицией, которые помнят сцену с убийством щенка топором силами ребенка в одном из ваших романов.

А.М. Пошлых и табуированных тем для меня нет, именно поэтому в свое время я и ушел в жанр хоррора. Жанр хорош тем, что при должном мастерстве можно написать о чём угодно и это будет смотреться гармонично.

Та самая сцена с убийством щенка, кстати, расфокусирована. Там нет подробностей, а акцент делается все же на ощущения ребенка, а не убийство. И эта сцена играет на атмосферу всей книги, именно поэтому вынесена в пролог.

Лично я не люблю писать сплаттер, не люблю излишней «кровавости» или бессмысленного насилия, «чернушности», но это не значит, что не буду использовать эти приемы в своих текстах. Просто не совсем моё.

А.Х. Мастерство имеет значение. Но приемлемость или табуированность тем – это также вопрос уместности. Сегодня читатели с интересом относятся к одним вопросам и воротят нос от других, завтра – наоборот. Так или иначе, уместность литературного текста зависит от того, насколько точно он говорит о нас сегодняшних. Насколько с этим справляется хоррор? Когда он актуален? Когда излишне злободневен?

А.М. Это работает вне жанра. Какие-то книги остаются актуальными во все времена, какие-то, несмотря на злободневность, забываются.

Если размышлять шире, хоррор уместен всегда, если это просто хорошо написанная книга. «Кладбище домашних животных» актуально и популярно сорок лет, например. Другой момент, если автор сознательно сконцентрировался на узком и злободневном маркере, который работает здесь и сейчас. Как долго продержится его книга? Зависит от мастерства, но чем дальше мы будем от этого маркера, тем меньше нам будет интересно. Опять же, независимо от жанра.

А.Х. Может ли жанр повлиять на большую литературу? И должен ли он для этого работать с историзмом и бытовухой, о которых мы говорили в начале?

А.М. «Большая литература» понятие размытое, и не совсем понятно, где она начинается, а где заканчивается. Если делать срез по «интеллектуальной прозе», то хоррору, наверное, и не нужно там на что-то влиять, потому что хоррор выступает сам по себе и в своей весовой категории. Если говорить про литературу, которая выходит в престижных редакциях, получает множество премий, экранизируется сильно чаще, чем остальные, то влияние видно уже сейчас – Редакция Елены Шубиной запустила и уже пару лет активно издает ужасы и триллеры, переиздает старые вещи в жанре. Сейчас из каждого радио торчит «Последний день лета», в рекламу которого, кажется, вложили годовой бюджет небольшого города. Иными словами, «большая литература» следит за трендами на рынке и пытается с ними заигрывать. Тот факт, что они обратили внимание на хоррор, говорит о хорошем влиянии.

А.Х. То есть, хоррор проникает в умы настолько, что по финансированию отдельных жанровых продуктов (книги/фильмы) может конкурировать с городами. Это глубокое влияние не общество. Должны ли писатели ловить момент? Если да, то о каких страхах стоить говорить авторам, чтобы влиять на общество?

А.Х. То есть, хоррор проникает в умы настолько, что по финансированию отдельных жанровых продуктов (книги/фильмы) может конкурировать с городами. Это глубокое влияние не общество. Должны ли писатели ловить момент? Если да, то о каких страхах стоить говорить авторам, чтобы влиять на общество?

А.М. Здесь нет табу, а только самоограничение автора. Подразумевается, что автор, обычно, пишет о том, что близко ему в той или иной мере. Если речь про страхи, то, понятно, проще всего писать о страхах, которые знаешь не понаслышке. Так зачем стесняться и не говорить о них? Это некая проработка, как в психологии – проговорил, написал, рассказал.

Влиять ли на читателя? Опять же, смотря зачем. Какая цель?

Возвращаясь к «Кладбищу домашних животных» — ключевой момент в книге, это смерть ребенка, дикий страх любых родителей в любые времена. В то время в американском обществе было негласное табу на озвучивание подобных страхов, их не прорабатывали и не обсуждали. Кинг, написав книгу, долгое время сомневался, можно ли ее издать, причем именно потому, что озвученный им страх публично ломал запрет на проработку страха. В итоге решился, книга вызвала ажиотаж и даже протесты, но писатель действительно повлиял на то, что общество стало немного более открытым в обсуждении таких вопросов.

Как по мне, удачный пример.

А.Х. Как вы воспринимаете страх? Он приходит один или страхи, как бесы — охотятся на человека толпой?

А.М. Страх как семечко. Дашь ему пустить корни в твоем сознании, и потом сложно будет избавиться. А ещё потом и дерево вырастет. Самый худший страх, это тот, который растет медленно, потому что он сначала незаметен, а потом уже становится поздно. Если в голове уже разросся лес, то пиши пропало. Заблудишься в нём навсегда.

А.Х. Чем кормится страх?

А.М. Он многолик. Он везде. Страх, как базовая функция организма, может сработать в любой момент. Он маскируется, но помогает выжить. Даже страх перед воздушными шариками когда-нибудь спасёт кому-нибудь жизнь.